博多駅から車で15分のところにある福岡城は、黒田官兵衛の子である黒田長政によって1601年から7年の歳月をかけて築かれました。「舞鶴城」とも呼ばれる歴史あるお城です。現在は舞鶴公園として整備され、多聞櫓や下之橋御門などの遺構が残っています。

なぜ人気があるのか? そもそも誰が築いた城なのか? 見学するのにどれくらいの時間がかかるのか?

福岡城の魅力を紹介します♪

福岡城はいつ、誰が、なぜ築いた?

築城の背景と経緯

福岡城は1601年に黒田官兵衛の子である、黒田長政が築城しました。

黒田長政は1600年の関ヶ原の戦いで東軍(徳川方)に貢献し、筑前(現在の福岡県)52万3千石を拝領したのですが、当初一時的に居城としていた名島城だと、城下町の拡張が困難だったため、新城の建設を決意しました。

1601年(慶長6年)に築城開始、1607年(慶長12年)に完成。

築城地の選定には、住吉、箱崎、荒津、福崎の4候補があり、最終的に福崎が選ばれました。

城名は黒田長政の出身地である備前国邑久郡福岡(現在の岡山県)にちなんでつけられました。「福がある丘」を意味し、縁起の良い地名とされていたため、新しい土地の繁栄を願って名付けたという説もあります。

福岡藩の最終的な防御施設で、江戸時代を通じて藩主の居所、領地統治の拠点として存続しました。

明治維新後は、一時県庁として使用されたのち、陸軍が軍用地として使用していました。

1873年(明治6年)に廃城令が発布され、存城処分となり、多くの建造物が解体され、一部は移築されました。

城の特徴

外郭の南側は赤坂山から伸びる丘陵を切断して堀を設け、北側は潟を埋め立てて城下町を形成しました。

西側は草ヶ江の入り江を利用して大堀を造り、東側は那珂川に通じる中堀(紺屋町堀)と肥前堀を連結しました

福岡城は「舞鶴城」とも呼ばれ、海側から望むと鶴が羽ばたく姿に似ていたことがその由来です。

福岡城の特徴は5つあります。城趾を見学する際にイメージしてみてください。

- 総石垣の長さは約6キロメートルにも及ぶ

- 梯郭式の平山城で、西日本有数の規模

- 城下町を含めた縄張りの範囲は約24万平方メートル

- 47基の櫓と10棟の城門を配置

- 本丸を囲むように、南丸(南二の丸)、東二の丸、二の丸、三の丸が配置

「梯郭式」というのは、日本の城郭形式の一つで、本丸を片隅に配置し、その周囲を二の丸、三の丸が囲むように造られたお城のことです!

福岡城はどう歩く? どれくらい時間がかかる?

福岡城の歩き方

福岡城のある舞鶴公園は大濠公園に隣接しています。福岡城の城郭は非常に大きく、すべて見学するには3時間くらいかかります。 二の丸、本丸は石垣の保存状態もよく、圧倒的な大きさの城郭を感じることができます。

ただし、そこまで本気でまわらなくても、メインのスポットだけをサッとまわると30分くらいでまわることも可能です。

メインのスポットをまわるための目印として、城内に「福岡城物語」という説明板が全部で14個設置されています。

01から順番にまわっていくと、わかりやすいです。

東御門は、三の丸から東二の丸へと続く櫓門です。門を入ると右手に直角に曲がる階段があり、攻め手が簡単に攻められない構造になっています。三の丸には黒田二十四騎と呼ばれる重臣たちの屋敷がありました。

<福岡城物語01>

黒田官兵衛は豊臣秀吉の天下取りを支え、戦国乱世を生き抜いた名軍師でした。その息子、黒田長政は、徳川家の時代に福岡52万石の礎を築いた福岡藩初代藩主。二人の人生を一緒に辿っていきましょう。

東二の丸から西二の丸へと続く地点に、扇坂御門と呼ばれる門がありました。絵図から、この門の前には文字通り扇型の階段があったことも分かっています。扇型の階段は、全国の城の中でも珍しい事例です。

<福岡城物語02>

黒田官兵衛は主君豊臣秀吉の軍師として、腕力ではなく知力を使って武功をあげ戦国の時代を駆け抜けました。天下人になろうと疾走する秀吉の傍らには、官兵衛が戦略上の助言者として常に付き従い、秀吉の天下統一に大貢献を果たします。

二の丸から本丸へあがる地点地点には、櫓門形式の重厚な造りの本丸表御門がありました。黒田家の菩提寺である崇福寺の山門として、大正7年(1918)に移築され、現在もその遺構を見ることができます。日常的に使用される裏御門に対して、表御門は特別な日に使用されました。

<福岡城物語03>

官兵衛の子・黒田長政は、黒田二十四騎を始めとする黒田軍を率いて大将自ら敵陣に突入し、一番槍を争う勇猛な武将でした。官兵衛からは、そうした姿を「一軍の大将にあるまじき軽々しい振る舞いである」と戒められていたそうです。

本丸御殿は、初代藩主長政が居所とし政務を執った場所であり、玄関だけでも32畳の広さがあった広大な御殿でした。二代藩主以降は、三の丸に新しい御殿を建てそちらで居所・政務を行うようになったため、この本丸御殿はもっぱら儀礼で使用されるようになります。

<福岡城物語04>

天下統一をなし得た秀吉から、軍師としてずば抜けた才能を警戒されるようになったと悟った官兵衛は隠居の道を選び、家督を長政に譲ります。家督相続後、中津城主(大分県中津市)となった長政は、官兵衛譲りの戦略家としても大きく成長していきます。

ここから眼下に広がるラグビー場と野球場には、二の丸御殿と水の手がありました。水の手とは水源地のことです。敵方に城を攻められて長期間城内に立て籠もることになってしまった場合のために、飲料水として湧き水を貯めていたと考えられます。

<福岡城物語05>

豊臣秀吉の死後、残された石田三成と天下を虎視眈々と狙っていた徳川家康との争いが激化していきます。そして、慶長5年(1600)、三成方の西軍と家康方の東軍が激突する関ケ原の合戦が勃発します。このとき、長政は家康方の武将として出兵し、官兵衛は中津城に留まることにしました。

福岡城には大天守台の東側に、小・中天守を思わせる櫓が建てられていました。大天守台と小・中天守台を形成する石垣は、本丸を南北に分断した全国的にも珍しい構造になっており、南側からの敵の侵入を防ぐ狙いがあったと考えられます。

<福岡城物語06>

官兵衛は長政に家督を譲った後も、その胸のうちでは天下を狙っていたといわれています。関ケ原の合戦が長期戦になれば、自ら天下をとれると千載一遇のチャンスが訪れると目論んだ官兵衛は、中津城から、関ヶ原への出兵で手薄になっていた九州の制圧に乗り出します。

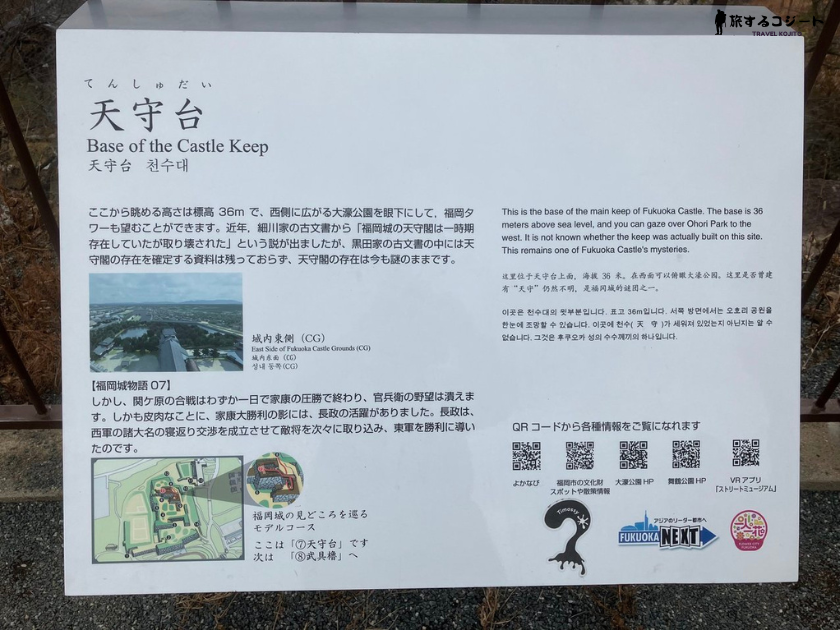

ここから眺める高さは標高35メートルで、西側に広がる大濠公園を眼下にして、福岡タワーも望むことができます。近年、細川家の古文書から「福岡城の天守閣は一時期存在していたが取り壊された」という説が出ましたが、黒田家の古文書の中には天守閣の存在を確定する資料は残っておらず、天守閣の存在は今も謎のままです。

福岡城には大天守台の東側に、小・中天守を思わせる櫓が建てられていました。大天守台と小・中天守台を形成する石垣は、本丸を南北に分断した全国的にも珍しい構造になっており、南側からの敵の侵入を防ぐ狙いがあったと考えられます。

<福岡城物語07>

しかし、関ヶ原の合戦はわずか一日で家康の圧勝で終わり、官兵衛の野望は潰えます。しかも皮肉なことに、家康大勝利の影には、長政の活躍がありました。長政は、西軍の諸大名の寝返り交渉を成立させて敵将を次々に取り込み、東軍を勝利に導いたのです。

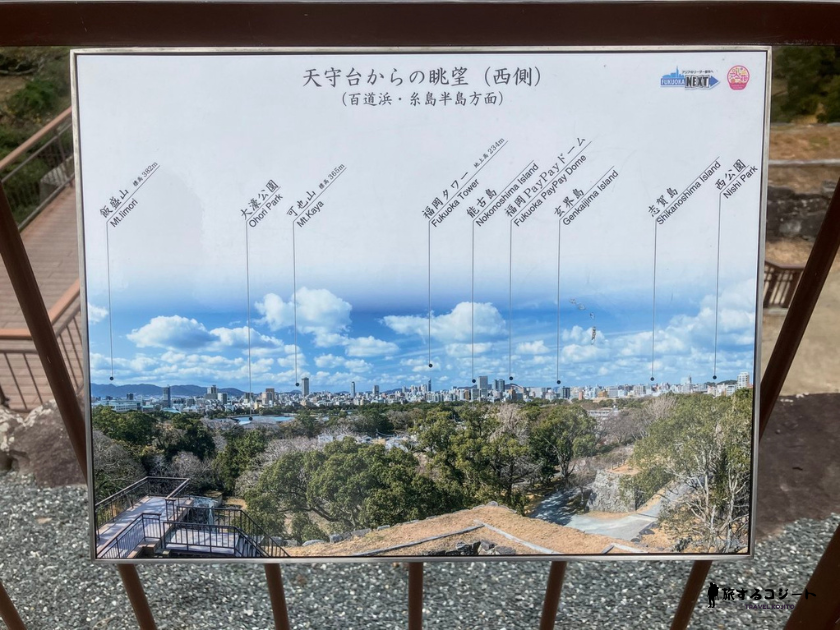

天守閣からの眺望

ここは本丸の南側にあたり、南端には武具櫓がありました。武具櫓は、東西に3階建ての櫓、その間を2階建ての多聞櫓がつなぐ構造であり、南からの敵の来襲に備えた厳重な構えをしていました。黒田家伝来の武具などが納められていたことから武具櫓と呼ばれていたそうです。

福岡城には大天守台の東側に、小・中天守を思わせる櫓が建てられていました。大天守台と小・中天守台を形成する石垣は、本丸を南北に分断した全国的にも珍しい構造になっており、南側からの敵の侵入を防ぐ狙いがあったと考えられます。

<福岡城物語08>

合戦が終わって官兵衛と対面した長政は、関ヶ原の武功について家康から手を握って讃えられたと喜んで報告しました。官兵衛は「そのとき、どうして空いた手で家康を一刺ししなかったのか? そうしたら天下はお前のものだったのに」と嘆いたと言われています。

特別な日に使用する表御門に対して、裏御門は、藩士たちが日常的に使用する門でした。門の左手には古時打櫓と呼ばれる櫓があり、時刻を知らせる太鼓が設置されていました。

福岡城には大天守台の東側に、小・中天守を思わせる櫓が建てられていました。大天守台と小・中天守台を形成する石垣は、本丸を南北に分断した全国的にも珍しい構造になっており、南側からの敵の侵入を防ぐ狙いがあったと考えられます。

<福岡城物語09>

長政は関ケ原の合戦の功績として、家康から筑前国52万石を与えられました。この地に、官兵衛と長政の父子がその実戦経験と英知を集結して築いた城が、福岡城です。城は、官兵衛が死去した後、慶長12年(1607)に完成しました。

三の丸から西二の丸にあがるための2つの坂のうちの1つで、北側の松の木坂に対して桐の木坂と呼ばれます。

福岡城には大天守台の東側に、小・中天守を思わせる櫓が建てられていました。大天守台と小・中天守台を形成する石垣は、本丸を南北に分断した全国的にも珍しい構造になっており、南側からの敵の侵入を防ぐ狙いがあったと考えられます。

<福岡城物語10>

その後、遺された豊臣方と徳川家康の確執は深まっていき、慶長19年(1614)大阪冬の陣に発展します。このとき家康は、関ヶ原の合戦で活躍した長政を従軍させませんでした。父・官兵衛が豊臣秀吉の軍師であったことを理由に、豊臣方への内通を疑ったのです。

築城当時の位置に現存する多聞櫓(国定指定重要文化財)は、城の南方に位置した南二の丸に建っています。南二の丸は出入り口が一つのみで、二の丸全体の中で独立した区画となっており、城の南方の防衛をになっていました。

福岡城には大天守台の東側に、小・中天守を思わせる櫓が建てられていました。大天守台と小・中天守台を形成する石垣は、本丸を南北に分断した全国的にも珍しい構造になっており、南側からの敵の侵入を防ぐ狙いがあったと考えられます。

<福岡城物語11>

徳川の世は、かつて豊臣方の武将にとって戦々恐々の時代でした。秀吉の軍師として名を馳せた官兵衛を父に持つ長政にとってはなおさらのこと、徳川方に対しての忠誠を表す必要があったのです。

城の南側のエリアは厳重な構えになっており、南二の丸の生捕櫓や南三階櫓、本丸の武具櫓などの高所から攻撃できる仕掛けになっていました。ここから見上げる武具櫓の石垣は高さ15メートルあり、福岡城内でもっとも高い石垣です。また、南側は土塁となっており、いまもその遺構をみることができます。

福岡城には大天守台の東側に、小・中天守を思わせる櫓が建てられていました。大天守台と小・中天守台を形成する石垣は、本丸を南北に分断した全国的にも珍しい構造になっており、南側からの敵の侵入を防ぐ狙いがあったと考えられます。

<福岡城物語12>

翌朝の大阪夏の陣では、長政は徳川方としての参戦を許され、長政はその様子を大阪夏の陣図屏風として描かせます。この屏風絵には、敗走する兵や民を襲う徳川方の兵士が描かれていました。長政がこのような屏風絵を描かせた真意はなんだったのでしょうか。

このエリアは城の搦手に相当し、敵からの来週を防ぐことを主眼においた場所です。そのため、このエリアと頭上の多聞櫓の二弾構えで城内に侵入する敵軍を襲撃できる構造になっていました。戦の絶えた江戸時代、ここでは椿などの植物を育てており、樹木所と呼ばれるようになります。

福岡城には大天守台の東側に、小・中天守を思わせる櫓が建てられていました。大天守台と小・中天守台を形成する石垣は、本丸を南北に分断した全国的にも珍しい構造になっており、南側からの敵の侵入を防ぐ狙いがあったと考えられます。

<福岡城物語13>

豊臣家が滅んだことで徳川幕府が安定期に入ると、幕府に対しての忠誠をより一層表すことが求められました。幕府が命じた江戸城や名古屋城の天下普請に、莫大な財政支出を伴っても全国の大名は従いました。この場所で栽培された椿も、幕府に献上されたと言われています。

三の丸から西二の丸に登るための2つの坂のうち1つで、南側の桐の木坂に対して、松の木坂と呼ばれています。

福岡城には大天守台の東側に、小・中天守を思わせる櫓が建てられていました。大天守台と小・中天守台を形成する石垣は、本丸を南北に分断した全国的にも珍しい構造になっており、南側からの敵の侵入を防ぐ狙いがあったと考えられます。

<福岡城物語14>

元和9年(1623)、長政はこの世を去り、福岡城は二代目藩主へと引き継がれます。その後黒田家は官兵衛と長政の遺訓をもとに藩政を執ったことで、明治維新まで十二代に渡ってこの地を治めました。福岡の街は九州の中心都市として現在も発展を続けています。

旧母里太兵衛邸長屋門

福岡城内にある福岡県指定有形文化財です。黒田二十四騎の一人である母里太兵衛の屋敷にあった長屋門で、黒田節にも歌われる豪快な人物として知られる太兵衛の面影を今に伝えています。

かつては天神にあった屋敷から、昭和40年に現在の場所に移築されました。入母屋造りの立派な門構えが特徴で、福岡県内における武家屋敷の長屋門として代表的なものの一つです。

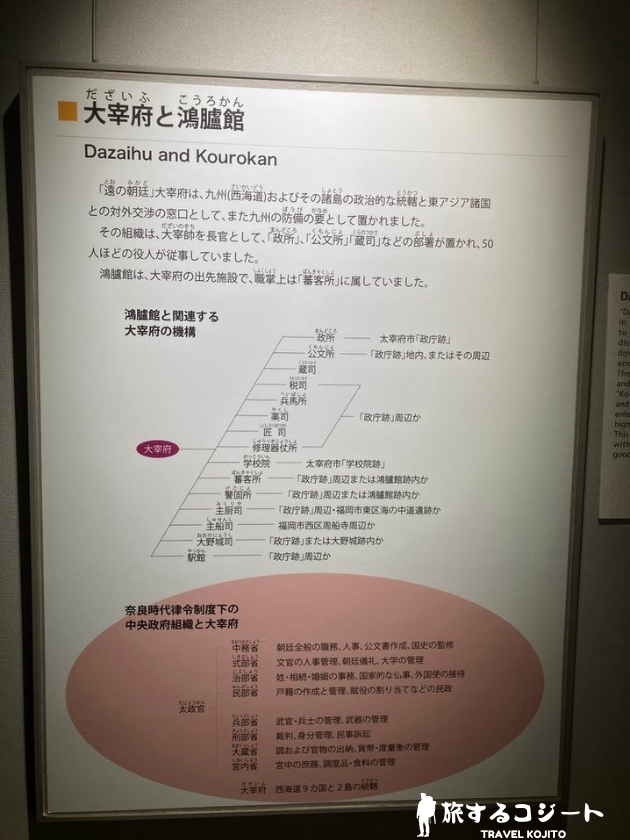

鴻臚館

鴻臚館は、7世紀末から11世紀にかけて福岡に存在した外交・貿易の重要拠点です。当初は「筑紫館」と呼ばれ、後に中国の外交施設にならって「鴻臚館」と改称されました。

外国使節の迎賓館として、また遣唐使や遣新羅使の宿泊所としても機能し、約400年間にわたり日本の対外交渉の窓口を担いました。

鴻臚館からは、中国や朝鮮半島、さらには西アジアの陶磁器やガラス器が出土しており、当時の国際的な交易ネットワークの広がりを示しています。

1047年の放火事件を最後に歴史から姿を消しましたが、1987年の発掘調査で遺構が発見され、現在は国指定史跡となっています。

鴻臚館で日本初の便所が発見されました。日本のトイレの歴史を考える上で非常に重要な発見のようです。

この発見によって、古代の生活様式や衛生観念について新たな知見が得られました。

ちなみに左の写真の「籌木」というのは、古代のトイレでトイレットペーパーの代わりに使用されていた木片のことです。

コメント